Балтийский щит

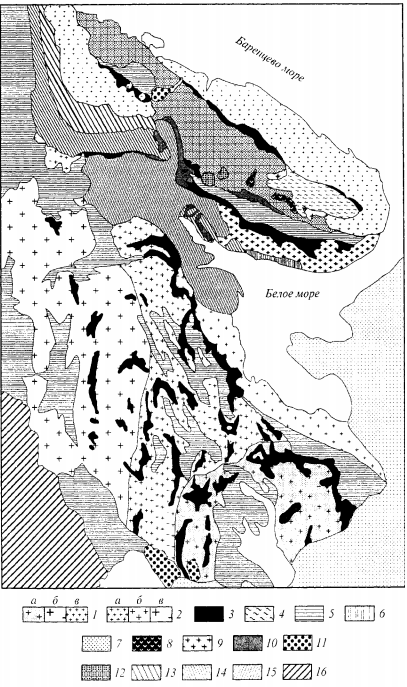

Рис. 1.1. Схема геологического строения восточной части Балтийского щита.

1—2 — архейский (AR1 + AR2) нерасчлененный комплекс тоналит-трондьемитовых гнейсов, гранитов, мигматитов и гранулитов в Фенно-Карельской (1) и Кольско-Норвежской (2) провинциях; домены и блоки: 1а — Водлозерский, 1б —- Центральнокарельский, 1в — Западно-Карельский, 2а — Мурманский и Инари, 2б — Центральнокольский, 2в — Терско-Стрельнинский; 3—4 — лопийский (AR2) комплекс: 3 — зеленокаменные пояса, 4 — Кейвская парагнейсовая структура; 5 — сумийско-сариолийский и ятулийский (PR1); 6 — иотнийский комплекс Терского грабена; 7 — фанерозойский платформенный чехол; 8 — габбро-анортозиты (AR2); 9 — щелочные граниты (AR2); 10 — основные—ультраосновные расслоенные интрузии (PR1); 11 — граниты рапакиви (PR2); 12 — нефелиновые сиениты (PZ); 13—16 — тектонические комплексы: 13, 14 — Лапландско-Колвицкий гранулитовый пояс повышенных (13) и умеренных (14) давлений (2.4—1.9 млрд лет), 15 — беломорский пояс (2.4—1.8 млрд лет), 16 — Свекофенниды.

Балтийский, или Фенно-Скандинавский, щит является классической областью распространения раннего докембрия и в то же время самым крупным выходом фундамента Восточно-Европейской платформы. Вся территория Балтийского щита подразделяется на три крупные, принципиально разные области (геоблоки, по Кратцу и др., 1978): 1) Кольско-Карельскую, 2) Свекофеннскую и 3) Дальсландскую. Все три области отличаются прежде всего временем проявления главных кратогенных процессов и наиболее существенной переработки континентальной земной коры. Границей между Кольско-Карельской и Свекофеннской областями является так называемая Раахе-Ладожская зона, которая очень надежно обосновывается на территории Финляндии и идентифицирована как структура между архейской и протерозойской континентальной корой. Она протягивается на территорию Северной Швеции, в район Шелефтео, но картируется там менее уверенно, так как архейская кора в тех местах очень интенсивно переработана в раннепротерозойское (свекофеннское) время.

Если Свекофеннский геоблок относительно однороден, то Кольско-Карельская область — крайне гетерогенна, из-за чего она была разделена на ряд мегаблоков (Кратц и др., 1978), или провинций: Кольскую, Беломорскую (или Беломорско-Лапландский пояс) и Карельскую. Все они выступают в качестве тектонотипов (своеобразных эталонов), используемых для интерпретации структуры фундамента значительной части Русской плиты.

В пределах Кольского полуострова и прилегающих территорий выделяются (в том числе и по геофизическим данным) относительно крупные изометричные блоки (или домены) преимущественно гнейсового и гранулито-гнейсового состава (Мурманский, Центральнокольский, Терский, Стрельнинский, Инари и Кейвский) и разделяющие их удлиненные в плане тектонические элементы — супрактустальные пояса различного возраста и геотектонической природы (Колмозеро-Вороньинско-Урагубский, Терско-Аллареченский, Тана-Корватундровский зеленокаменные пояса; Кейвская парагнейсовая структура, Лапландско-Колвицкий гранулитовый пояс; Полмак-Пасвик-Печенга-Варзугский рифтогенный пояс). Считается, и это находит подтверждение геологическими и изотопно-геохронологическими данными последнего десятиления, что гнейсовые и гранулито-гнейсовые домены сложены более древними породами по сравнению с вулканогенно-осадочными поясами.

Несмотря на сложное мозаично-блоковое строение Кольской провинции, в ее пределах довольно легко распознаются главные структурные элементы. Это нестратифицированный комплекс тоналит-трондьемитовых (или эндербитовых) гнейсов и гранитогнейсов, всеми рассматриваемый как в той или иной мере преобразованное вещество первичной сиалической коры, слагающий почти целиком Мурманский и значительную часть Центральнокольского блоков. Особое место в структуре Кольского полуострова занимает Кейвский блок, обладающий специфическими чертами состава и строения, ограничивающими возможности однозначных геологических корреляций и тектонических интерпретаций.

Глебовицкий В.А., (отв.ред.)

Ранний докембрий Балтийского щита